Das Konfrontationsprinzip

Wenn Menschen in bestimmten Situationen starke Angst erleben, verlassen sie diese Situationen typischerweise sehr rasch und/oder suchen sie in Zukunft gar nicht mehr auf. Durch das Verlassen oder das grundsätzliche Vermeiden der Situation wird die Angst reduziert oder tritt nicht mehr auf. Im Grunde bedeutet dieses Verhalten aber nur, dass sie dem Problem aus dem Weg gehen und sich ihm nicht mehr stellen. Bewältigt haben sie das Problem damit nicht, da sie sich ja einschränken müssen und bestimmte Dinge nicht mehr tun können.

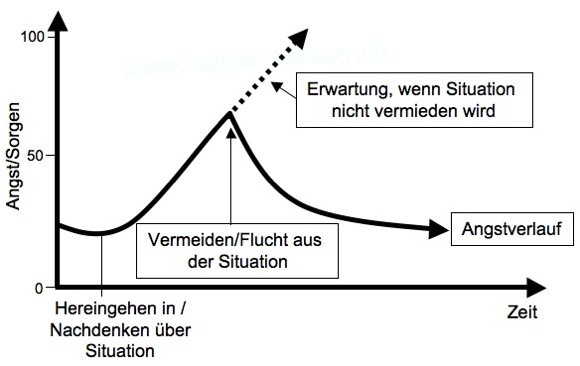

In Abbildung 1 ist der mit diesem Verhalten verbundene Angstverlauf dargestellt: Wenn die Person in eine angstauslösende Situation hineingeht oder auch nur darüber nachdenkt, steigt die Angst an. Durch das Verlassen oder das grundsätzliche Vermeiden der Situation wird die Angst wieder reduziert. Wichtig ist nun, dass Betroffene oft davon ausgehen, dass sich die Angst ins Unermessliche steigert, wenn sie die Situation nicht verlassen würden. Dies ist in Abbildung 1 mit der gestrichelten Linie dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch von der «Angst vor der Angst» gesprochen. Weil Betroffene erwarten, dass sich die Angst ins Unermessliche steigert, haben sie neben der Angst vor der Situation auch noch Angst vor der erwarteten extremen Angst und sie vermeiden die Situation verständlicherweise noch eher.

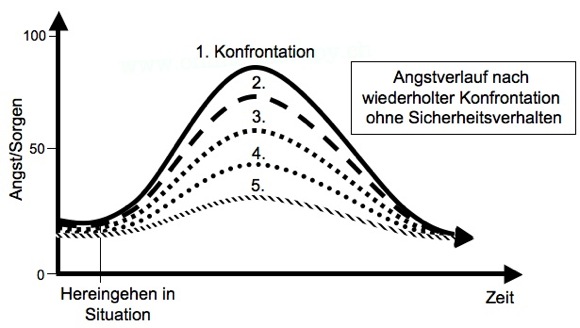

Die Vorstellung, dass die Angst einfach stetig ansteigt, ist aber falsch! Ausnahmslos und bei allen Menschen pendelt sich die Angst für kurze Zeit auf einem gewissen Niveau ein und nimmt dann wieder ab. Zugegeben: Bei Betroffenen, die die Situation nicht vermeiden oder vermeiden können, ist dieses Angstniveau zunächst relativ hoch. Aber auch bei ihnen nimmt die Angst automatisch wieder ab und mit jeder Konfrontation mit der Situation und der Angst verringert sich auch das maximale Angstniveau. Diese Reaktion ist sozusagen in unserem Körper eingebaut und nennt sich «Habituation». Wir gewöhnen uns an die Angst und die Situation verliert ihre Bedrohlichkeit. Wenn wir eine Weile auf einem hohen Erregungsniveau sind, dann reguliert der Körper von alleine, selbstgesteuert die Erregung. Diese Regulation funktioniert über den folgenden Mechanismus: Angst erregt Teile des sogenannten vegetativen bzw. autonomen Nervensystems, welches weitgehend selbständig, d.h. automatisch und ohne willentliche Kontrolle, viele körperliche Vorgänge beeinflusst. Dazu gehören Funktionen von Herz und Kreislauf, Atmung, Magen und Darm, sowie Haut und Drüsen. Das autonome Nervensystem besteht aus zwei Unterteilungen bzw. Ästen, dem Sympathikus und dem Parasympathikus.

Während der Sympathikus ein Kampf-Flucht-System ist, welches in einer Schreck- und Gefahrensituation aktiviert wird und Energie freisetzt, sorgt der Parasympathikus für Entspannung und versetzt den Körper nach der Aktivierung des Sympathikus wieder zurück in den Normalzustand. Die beiden Systeme kontrollieren sich gegenseitig. Ist das sympathische Nervensystem zu stark oder zu lange aktiviert, sorgt das parasympathische System automatisch dafür, dass Ihre Angst reduziert wird.

In Abbildung 2 ist dieses Prinzip dargestellt. Bei einer ersten Konfrontation mit einer angstauslösenden Situation ist das maximale Angstniveau relativ hoch. Auf diesem hohen Stressniveau kommt aber bald das parasympathische Nervensystem zum Vorschein. Die Angst nimmt dadurch automatisch wieder ab. Wurde erstmal die Erfahrung gemacht, dass die Angst nicht ins Unermessliche steigt, sondern automatisch wieder abnimmt, reduziert sich das maximale Angstniveau oft schon bei der nächsten Konfrontation mit der Situation. Wird die Konfrontation mehrmals wiederholt, macht die Situation immer weniger Angst (siehe Abbildung 2).

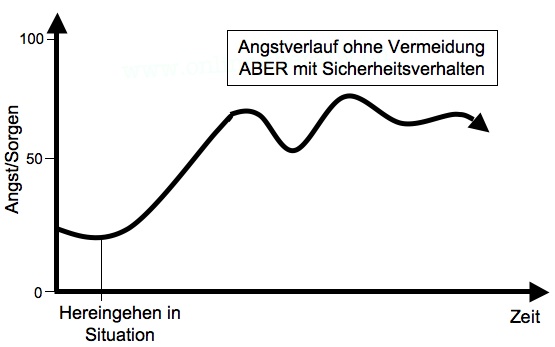

Leider ist das Ganze oft noch etwas komplizierter: Einige Betroffene konfrontieren sich ganz bewusst mit angstauslösenden Situationen oder können diese nicht vermeiden und machen dann aber die Erfahrung, dass die Angst zwar nicht ins Unermessliche steigt, aber auch nicht wieder abnimmt. Kurz: Der genannte Gewöhnungseffekt tritt nicht ein. Abbildung 3 zeigt eine entsprechende Angstverlaufskurve.

Der Grund für einen entsprechenden Angstverlauf liegt darin, dass die Situation zwar nicht grundsätzlich vermieden, aber unauffälligeres Vermeidungsverhalten bzw. Sicherheitsverhalten gezeigt wird. Wir alle wissen, was es bedeutet, etwas zu vermeiden. Es bedeutet, überhaupt nicht erst hinzugehen oder einen Ort zu verlassen. Richtig? – Das stimmt nur teilweise. Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedenste Wege um zu vermeiden und manche Wege können sehr unauffällig und raffiniert sein. Es ist das unauffällige Vermeidungsverhalten, welches für die Aufrechterhaltung von Angststörungen besonders relevant ist und welches auch als Sicherheitsverhalten bezeichnet wird.

Wenn Sie auf einer Party immer wieder auf die Toilette gehen, nimmt die Angst zwar für kurze Zeit leicht ab, dann aber sofort wieder zu. Ihr Körper hat dadurch gar keinen Grund, auf Gewöhnung und Reduktion der Angst zu schalten. Das parasympathische Nervensystem muss gar nicht aktiviert werden. Mit Ihrem Verhalten haben Sie ihm sozusagen die wichtige Aufgabe der Reduktion von anhaltendem Stress abgenommen. Wenn Sie fluchtbereit in Türnähe sitzen, können Sie denken, dass Sie die Situation ja leicht verlassen könnten. Sie kontrollieren die Angst damit auf einem gewissen Niveau, konfrontieren sich aber nicht wirklich mit der Angst (Abbildung 3). Wenn Sie das Gefühl haben, Sie hätten Konfrontationsübungen schon ausprobiert oder würden sich sogar täglich durch manche der Situationen quälen (weil Sie es zum Beispiel im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit müssen), ohne dass diese Konfrontation etwas nützen würde, ist sehr oft viel Sicherheitsverhalten am Werk.

Nehmen wir als Beispiel nochmals den Besuch einer Party. Sie können eine Party vollständig vermeiden, die Einladung ablehnen und gar nicht erst hingegen. Sie können aber auch viel raffinierter vermeiden. Sie können zwar hingehen, dann aber den ganzen Abend in einer Ecke sitzen oder wie oben schon erwähnt, ständig auf die Toilette gehen. Damit würden Sie vermeiden überhaupt mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Oder Sie können nur mit Leuten reden, die Sie sehr gut kennen. Dann würden Sie vermeiden, neue Leute zu treffen. Ihr Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten kann sogar noch subtiler sein: Sie können zum Beispiel nur über Dinge sprechen, bei denen Sie sich gut auskennen und nichts mehr sagen, sobald das Gespräch auf schwierigere Themen fällt. Oder Sie können eine möglichst unauffällige Kleidung wählen, um eben möglichst nicht aufzufallen.

Wichtig ist, dass es in angstauslösenden Situationen immer verschiedenste Möglichkeiten der Vermeidung gibt. Wenn es in der Folge darum geht, sich vermiedenen Situationen zu stellen, sollten Sie sich möglichst auch die kleinen Dinge bewusst machen. Der Schlüssel ist Ehrlichkeit. Wir alle haben unterschiedliche Ängste und nur Sie wissen, was Sie alles vermeiden.

Im Prinzip sollten Sie sich in den nächsten Wochen durch möglichst alle Vermeidungsverhaltensweisen durcharbeiten. Angstkonfrontation funktioniert aber nur, wenn Sie sich wirklich mit der Angstsituation konfrontieren, keine Fluchtmöglichkeiten zulassen und nicht versuchen sich abzulenken. Natürlich wird dies schrittweise und beginnend mit einfacheren Situationen gemacht. In dieser Sitzung wird deshalb zunächst eine Liste solcher Situationen erstellt und nach Schwierigkeitsgrad geordnet; eine sogenannte Angsthierarchie. Da das Konfrontieren verständlicherweise schwierig ist, werden Sie dann im Verlauf der Sitzung mit Hilfe der Angsthierarchie schrittweise an die Konfrontationsübungen herangeführt werden.